こんにちは、「カムカム・シンセサイザー」のKAMINです。

KORG opsix、opsix nativeを同時購入して3か月が経ちました。

最近のシンセサイザーを知らないKAMINとしては、「こんなパラメーターがあるんだ」といったものが多数ありました。

新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。

このブログでは、その魅力を細かく音と画像で詳しく説明していきます。

最近のシンセサイザーを使っている方には浦島太郎的かもしれませんが、改めて自分の実感したことを書いていきます。

この記事を書いているうちに昔のエディターのこと、思い出してきた(笑)

- 3か月間使用してみて

- 残念なところ(改善してほしい点)

- まとめ

3か月間使用してみて

KAMINが3か月間使用してみて改めて思ったことが、「KORGの独自技術が融合されたシンセサイザー」であるということ。

機能的には非常に面白い仕組みになっているなと改めて感じさせてくれるシンセサイザーです。

- 波形が23種類

- 他では出せない波形、音の成分がある

- MODE: FILTER、MODE: FILTER FMのカットオフ周波数はピッチと連動して動く

- ウェーブ・シェイピングとFM音源の相性が良い

- MODE: EFFECTの面白さ

- LFOの波形の種類が増えたことで、多彩なモジュレーションの可能性が増えた

- バーチャル・パッチ機能の面白さ

- エンベロープ・ジェネレーターの「CURVE」が思ったより使える

- opsix nativeのPROGRAMの選択時にオーディオ・プレビュー機能があり、モーション・シーケンスの音を鳴らすことができる

- エフェクトが面白い

- プリセット音のモーション・シーケンスが素晴らしい

ということで、以下に詳細を説明します。

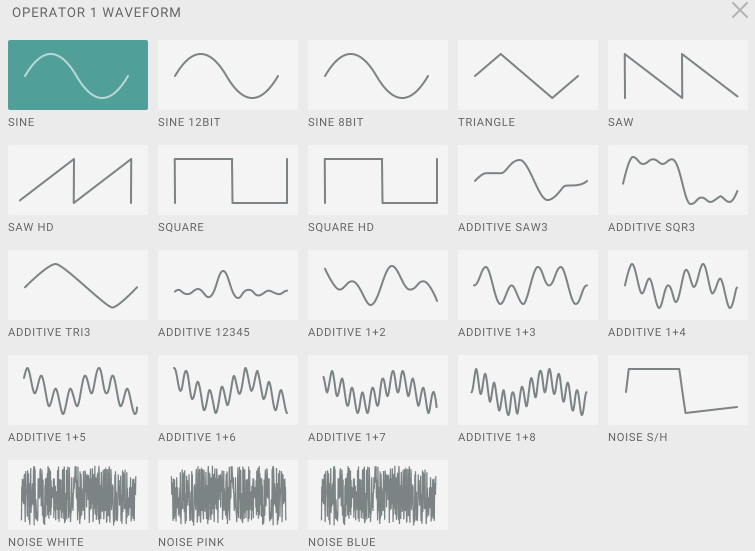

波形が23種類

DX-7はサイン波しかなかったけれど、opsixには23種類の波形から選択できます。

ノコギリ波とか矩形波とかありますが、アナログ・モデリング・シンセサイザーとかとは違った波形をしています。

何も加工しなくても他のシンセサイザーとは違った波形が得られる(笑)

その中で「ADDITIVE ***」といった波形はオルガンの音をモチーフにしていると思いますが、加工のし甲斐のある音として存在感があります。

そしてサイン波も「SINE」、「SINE 12BIT」、「SINE 8BIT」と3種類あって、加工しないと同じような音しかしないのですが、加工してみると少しずつ音の違いが出てきます。

ここはマニアックなところになりますかね。

ノイズも4種類用意されているので、従来のアナログ・シンセサイザーとしての音の作り方をすることもできます。

これを6つのオペレーターで組み合わせていくことを考えると...オリジナリティのある音に巡り合える可能性を期待できますね。

このブログでMODE: FM: WAVEの波形ごとにどのような音がするのか、パラメーターの設定で音がどのように変化するのか実験をしています。

ご覧ください。

他では出せない波形、音の成分がある

opsixも含めてFM音源の最大の特徴は、「サイン波から音を変調させて波形を作り出すことができる」ことです。

例: ノコギリ波は用意されているけれども、自分でも作ることができる

ノコギリ波はあらかじめ準備されています。

それ以外にサイン波から作り出すこともできてしまう。

パラメーターで調整できるから、「ちょっと雑味を入れたいな」とかができてしまいます。

あらかじめ用意されたノコギリ波もパラメーターで波形をいじってしまうこともできてしまいます。

だからといって「あの機種のノコギリ波が欲しい」といってシミュレートできるわけではありません。

だからシンセサイザーは面白いのです。

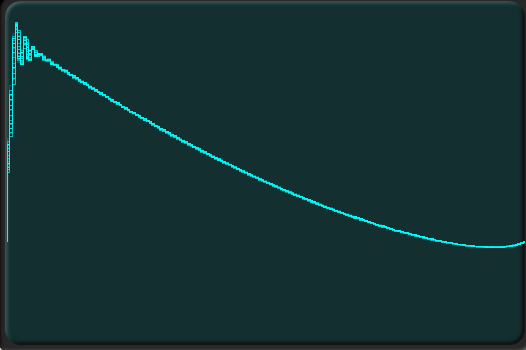

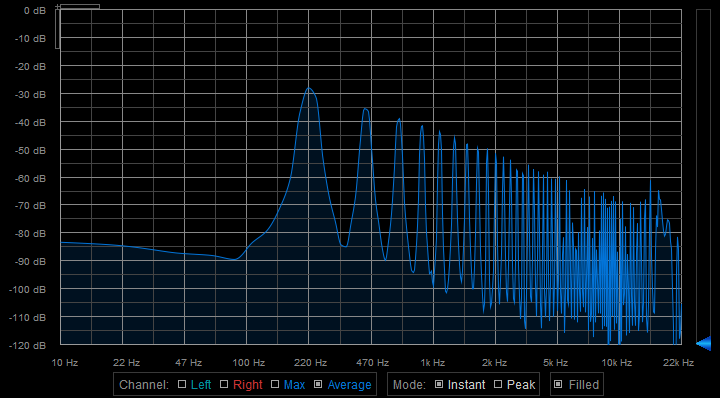

opsixのあらかじめ用意されたノコギリ波

- 音データ

- 波形

- 周波数スペクトル

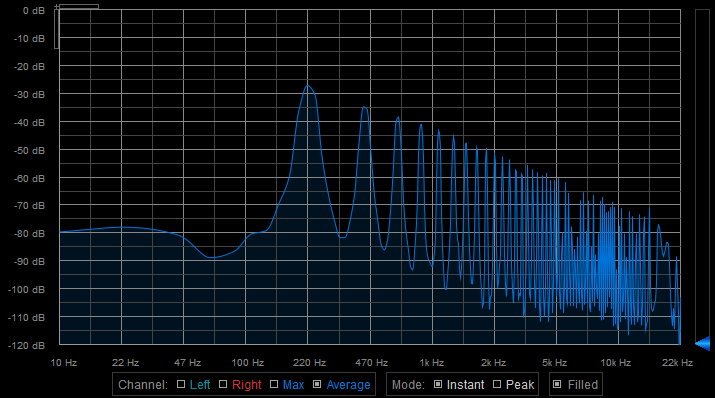

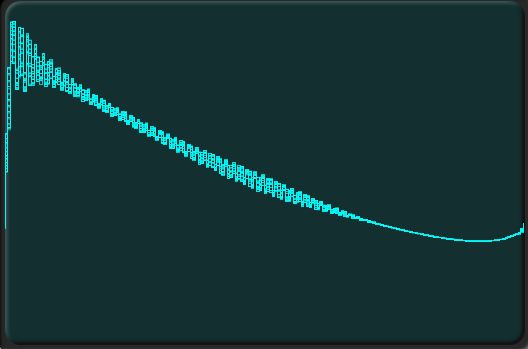

opsixのサイン波を自己フィードバックして作ったノコギリ波(FB=68)

- 音データ

ノイズが多くなる直前ですね。

これ以上フィードバックを上げるとノイズが増えていきます。

- 波形

- 周波数スペクトル

MODE: FILTER、MODE: FILTER FMのカットオフ周波数はピッチと連動して動く

これは、「1つのキーでカットオフ周波数のポイントを決めてフィルターの効果を確認したら、他のキーでも同じ効果が得られる」ということ。

ピッチと連動しているからカットオフ周波数の効果は半音単位で設定します。

「弾く位置が移ったらしょぼい音になっちゃった」といったことが改善されるということ。

FM音源だからできたことなのかはわかりませんが、音作りをしていくうえで素晴らしいことですよ。

固定のカットオフ周波数でポイント決めに苦労していた人は是非試してみてください。

opsixはオペレーターで音作りをした後に従来のフィルターも付いています。

ウェーブ・シェイピング(MODE: EFFECT: WAVESHAPER)とFM音源の相性が良い

1990年代にKORG 01/Wを購入・使用していたのでウェーブ・シェイピングも試しました。

PCM音源だったからか値を大きくするとデジタル・ノイズまみれになっちゃったんだ(笑)

でもこのopsixのウェーブ・シェイピング、はっきり言って良いですよ。

MODE: EFFECTのWAVESHAPERを選択することで使用できます。

ウェーブテーブルは60種類。

なにせ「基音・倍音の成分をあまり失わずに周波数成分に変化を与えてくれる」ところがいいっ!

フィードバックやFM変調とは違った効果のあらわれ方をします。

しかもこのウェーブ・シェイピングのパラメーターをバーチャル・パッチで設定すればコントローラーで操作できる!!

opsixユーザーは是非試してみてください。

このブログでMODE: EFFECT: WAVESHAPERの波形ごとにどのような音がするのか実験をしています。

MODE: EFFECTの面白さ

opsixにはFMの基本的な変調方式を含めてに5つの変調方式が用意されています。

- FM(モジュレーターからの入力信号によってオシレーターのピッチを変化させる)

- RING(Ring Modulation:モジュレーターからの入力信号とオシレータを乗算)

- FILTER(入力信号にフィルターをかける)

- FILTER FM(モジュレーターからの入力信号によってCUTOFFを変化させる)

- WAVE FOLDER(波形を折り曲げる)

- EFFECT

このブログで各変調方式の機能説明とどのように音が変化するのか実験をしています。

その中で、Version2.0で追加された機能が「MODE: EFFECT」。

これが面白い。

以下の10種類のエフェクトがかけられて、「ウェーブ・シェイピング(WAVESHAPER)」はそのうちの一つ。

その他に「SHORT DELAY」は今までになかった波形の変化が楽しめますし、「COMB(Comb Filter)」や「DRIVE」といった機能もあり、他のシンセサイザーではなかった音作りが楽しめます。

microKORG XL+で搭載されていたエフェクト、「DECIMATOR」もここに搭載されています。

BITとRESOLUTIONで波形が変化しちゃうよ。

もちろん、「DECIMATOR」は後段のエフェクトにも搭載されています。

このブログでMODE: EFFECTのEFFECTごとの機能説明とどのような効果があるのか実験をしています。

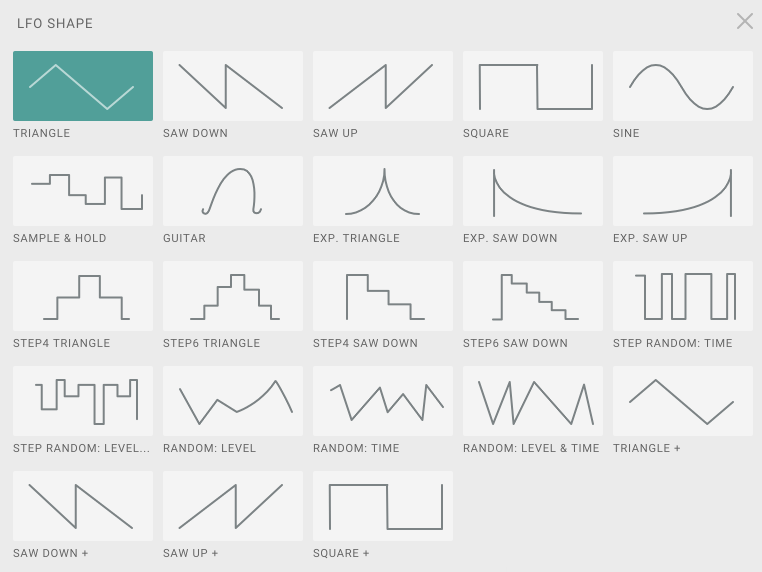

LFOの波形の種類が増えたことで、多彩なモジュレーションの可能性が増えた

LFOの波形の種類が増えたことで、多彩なモジュレーションの可能性が増えました。

「STEPx ***」は階段状になった波形。

既にプリセット音ではいろいろ使われていますね。

「RANDOM」もLEVELとTIME、LEVEL+TIMEで3種類。

カーブの違った波形、+側だけの波形も数種類用意されており、波形を変更するだけでも効果が変わったりします。

このブログでLFOの波形ごとの音の変化を実験して音データを掲載しています。

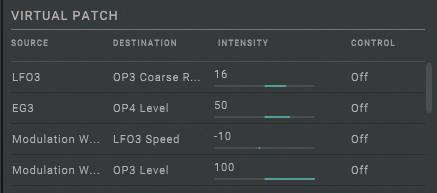

バーチャル・パッチ機能の面白さ

microKORG XL+でもいろいろと楽しませてくれたバーチャル・パッチ。

opsixにも12個搭載されています。

しかもパラメーターのほとんどがコントロールできる。

コントロールできないパラメーターは「TYPE」とか選択するようなパラメーターぐらいです。

後は、いろんなコントローラーにつなげてあげて、効果の量を調整するだけ。

エンベロープ・ジェネレーターやLFOで自動コントロールするもよし、ピッチ・ホイールやモジュレーション・ホイールにつなげて手動コントロールするもよし。

KEYBOARDの「NOTE NUMBER」もコントローラーとして選択できるので、キー・スケーリング操作も可能。

opsix本体では「AFTER TOUCH」の機能はないですが、MIDI経由してコントロールすることが可能。

「RELEASE VELOCITY」といった、「鍵盤から指を離す速さ」で効果を出すこともできるので、演奏の終わりにちょっとした効果を加えるなんてこともできますね。

このブログではプリセット分析をしてバーチャル・パッチ機能がどのように使用されているのか説明しています。

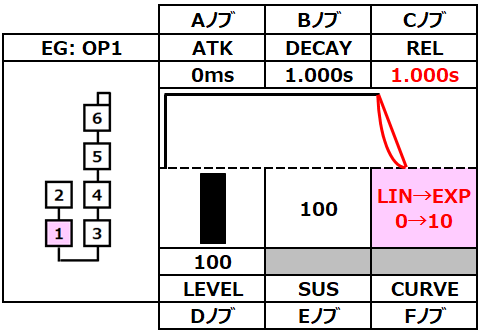

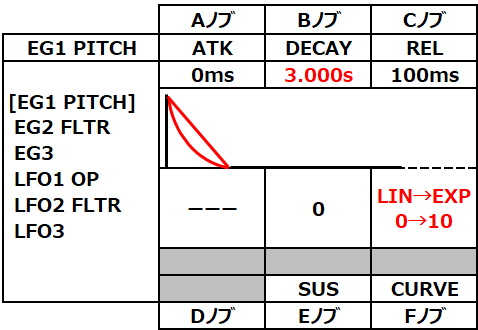

エンベロープ・ジェネレーターの「CURVE」が思ったより使える

もう、これは「使ってみて!」というしかないかな。

エンベロープ・ジェネレーターの減衰の仕方を変えられる機能です。

0だと直線的に減衰。

値を増やすと減衰する速さが増します。

これによってエンベロープ・ジェネレーターのかかり具合に変化が発生します。

フィルターにかければ「もうちょっと早くしぼんで欲しい」とか思うことって、ありますよね。

それができるんです。

フィルターの効き具合ではなくて、「変化の速度で効果を変えていく」。

opsixを所有している方には是非試していただきたいですね。

このブログではMOD: EG: CURVE、MOD: EG: CURVEの機能説明と実験を掲載しています。

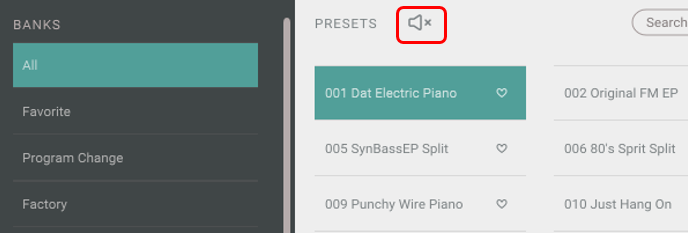

opsix nativeのPROGRAMの選択時にオーディオ・プレビュー機能

opsix nativeのPROGRAMの選択時にオーディオ・プレビュー機能があり、モーション・シーケンスの音を鳴らすことができます。

プリセット音にはきっちり組み込まれていて、それを鳴らすだけでもPROGRAMの音が味わえると同時にプロの演奏表現の巧みさうっとりできます(笑)

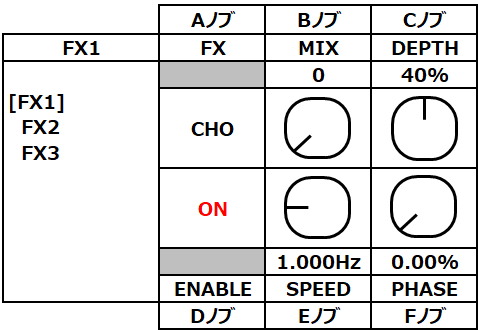

エフェクトが面白い

FM音源で得意な音はエレピとかオルガン、そして弦楽器をイメージすると思います。

それに効果的なエフェクトが搭載されています。

「ロータリー・スピーカー」や「オート・ワウ」、「ギター・アンプ」に「スプリング・リバーブ」など。

もちろん、EQ、ドライブ、ディレイ系やリバーブ系も。

そしてmicroKORG XL+にあったDECIMATORやGRAIN SHIFTERも。

そしてパラメーターは4つ。

パラメーターが少ないため、欲しいエフェクトがわかるといった利点があるので、わかりやすいといった点では十分という気がします。

このブログでは各エフェクトごとの機能説明とパラメーターによる効果を実験しています。

エフェクト一覧

| Effect Name | Full Name | HOME/ALGOでのノブ割り当て パラメーター |

| CHO | Chorus | MIX(Dry:Wet Mix) |

| U.ENS | Unison Ensemble | MIX(Dry:Wet Mix) |

| PHA | Phaser | MIX(Dry:Wet Mix) |

| PHA♪ | Phaser (BPM) | MIX(Dry:Wet Mix) |

| PAN | Auto Pan | DEPTH(Depth) |

| PAN♪ | Auto Pan (BPM) | DEPTH(Depth) |

| FLNG | Flanger | MIX(Dry:Wet Mix) |

| FLN♪ | Flanger (BPM) | MIX(Dry:Wet Mix) |

| RTRY | Rotary Speaker | BAL(Horn:Rotor Balance) |

| A.WAH | Auto Wah | MIX(Dry:Wet Mix) |

| EXC | Exciter | MIX(Dry:Wet Mix) |

| ENH | Enhancer | MIX(Dry:Wet Mix) |

| FLTR | LFO Filter | CUTOFF(Cutoff) |

| 3EQ | 3-Band EQ | LOW(Band1 Low Gain) |

| DIST | Distortion | DRIVE(Drive) |

| G.AMP | Guitar Amp | DRIVE(Drive) |

| DEC | Decimator | MIX(Dry:Wet Mix) |

| GRAIN | Grain Shifter | MIX(Dry:Wet Mix) |

| LIMIT | Master Limiter | THRE(Threshold) |

| COMP | Compressor | MIX(Dry:Wet Mix) |

| DLY | Delay | LEVEL(Delay Level) |

| DLY♪ | Delay (BPM) | LEVEL(Delay Level) |

| PDLY | Autopan Dly | LEVEL(Delay Level) |

| PDL♪ | Autopan Dly(BPM) | LEVEL(Delay Level) |

| TDLY | Tape Echo | LEVEL(Delay Level) |

| TDL♪ | Tape Echo (BPM) | LEVEL(Delay Level) |

| REF | Early Reflection | LEVEL(Reverb Level) |

| REVERB | Reverb | LEVEL(Reverb Level) |

| SHVERB | Shimmer Reverb | LEVEL(Reverb Level) |

| SPRING | Spring Reverb | LEVEL(Reverb Level) |

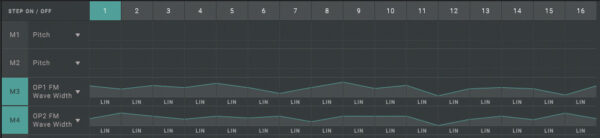

プリセット音のモーション・シーケンスが素晴らしい

改めて話しますが、モーション・シーケンスは素晴らしい。

パーカッション系の音のPROGRAMには「1つのPROGRAMでここまでやるか」といった多彩なパーカッションサウンドを1つのPROGRAMで作ってしまっています。

それをモーション・シーケンスで鳴らすと、opsixの奥の深さが感じられます。

やはりプロは流石です。

残念なところ(改善してほしい点)

いろんな機能が満載で、音作りを楽しんでいる方が刺激される点が数多くあるopsix。

でも新しい機種なので、「こうして欲しい」とかたくさんありますよ。

FM音源は往年の名機「DX-7」が思い浮かべる方がいるし、今までのFM音源の主流はソフトウェア・シンセサイザーでしたからメーカー側も重圧もありますよね。

そんなことを踏まえて、「次世代機が出る、出て欲しい」といった思いを込めて、「こうして欲しい」、「こうしたらもっと面白くなる」といった点を以下に記述します。

ハード的な点は次世代機への想いも込めて挙げています。

また、デジタルでVersion2.0を出した様子だと、できそうな気がするので書きます。

opsix

- ノブにリアルタイム・コントローラーとしての機能を付けてほしい

- オペレーターのNo.は1つ1つボタンで切り替えたい

- ミュート、バイパスのスイッチが欲しい

- 表示可能文字数を考慮しながらパラメーター名を付けてほしい

- マニュアルを読みやすくしてほしい

ノブにリアルタイム・コントローラーとしての機能を付けてほしい

これは、本当にもったいないと思う。ハードウェア・シンセサイザーなのだから、コントローラーはソフトウェア・シンセサイザーとの差別化ができる重要な要素だと思いますよ。

ライブ時の調整用としてはHOME/ALGOページがあてはまるのでしょうが、アルゴリズムの選択とライブとかでリアルタイムで補正する必要があるDECAYとRELEASE、エフェクトのレベル調整(深さの調整)のページとなっています。

アルゴリズムのパラメーターだけはエディット時の調節するもの。

アルゴリズムのパラメーターは別のページにしてノブにユーザーがアサインしたパラメーターを設定できないかなぁ。

間違ってアルゴリズムのNo.が変わっちゃうのはだめでしょ。

となると、ユーザー・アサインしたパラメーターが動かせる、ライブ・パフォーマンス・ページがあった方が良いのでは、と感じますが皆さんどうでしょうかね。

ライブの時はライブ・パフォーマンス・ページがメイン画面。

リハの時に必要なら今のHOME/ALGOページ。

microKORG XL+には付いていたのに...内部の処理で何とかならないかなぁ。

オペレーターのNo.は1つ1つボタンで切り替えたい

やはり「いまOP2でOP5を操作するには3回ボタンを押す」は、ちょっと面倒くさいです。

次世代機では改善してほしい。

ミュート、バイパスのスイッチが欲しい

この操作をノブを回して選択するのは、やはり面倒くさいです。

元に戻すには、MODEを覚えておかなくてはならないし。

次世代機で改善してほしい。

表示可能文字数を考慮しながらパラメーター名を付けてほしい

パラメーターでサイン波を「SIN」と表示されるが、「SINE」と表示できると思います。

表示可能文字数を考慮しながらパラメーター名を付けてほしい。

...使っていれば覚えちゃうんですけれど...

マニュアルを読みやすくしてほしい

「何をすれば読みやすいか」、読む対象がある程度シンセサイザー、FM音源に関する知識がある人を想定していて、技術者が書いているように思えます。

シンセサイザー普及当時は「シンセサイザー」を知ってほしいからマニュアルも試行錯誤して書いてありました。

サウンドチャートを載せたり、例題も含めてあったりもしていました。

microKORG系のマニュアルは読みやすかった。

こういったところが、よりシンセサイザーに親しみやすくする土台だと思いますよ。

「FM音源は難しい」を払しょくさせるぐらいの読みやすさがあってこそ、そして「進化したのでわかりやすく書いています」といったマニュアルがあることで、真の「ALTERED FM SYNTHESIZER」になると思います。

改善してほしいな。

opsixに特化した教則本でも良いです。

■追記(2023/3/17):

ALGO/HOMEのエフェクトの設定パラメーターは表にして欲しいですね。

なので、「シンセサイザー KORG opsixの機能: HOME/ALGOページ・グループ」に掲載しました。

opsix native

- アルゴリズムをメインとしたパラメーターを表示する画面

- パラメーター値の表示(その1)

- パラメーター値の表示(その2)

- バーチャル・パッチのNo.表示

- 数値入力できないパラメーター

- ミュート、バイパスの切り替えボタン

- opsixとパラメーターの名称が違う

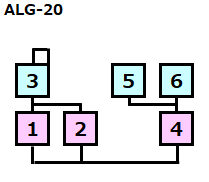

- ALGORITHM 20のイメージでOP3がOP2になっている(2023.7.1. 追記)

- バーチャル・パッチでエフェクトのパラメーターNo.を選択するが、表示されているパラメーターはパラメーターNo.と順番が違う (2023.7.1.追記)

アルゴリズムをメインとしたパラメーターを表示する画面

FM音源のわかりにくさはアルゴリズムの構成を頭に描きながら「このモジュレーターでこんな変化をさせよう」とするわけです。

アルゴリズムが描かれた画面上に各オペレーターごとのパラメーターが配置されていれば、アルゴリズムの構成を思い浮かべることはしなくて済みます。

KORGさん、今後のFM音源の発展のために作ってもらえませんか?

パラメーター値の表示(その1)

デザインがすっきりしている反面、パラメーター値がほとんど表示されていません。

マウス・ポインターをかざしてあげないと表示されない。

表示後に数秒経つと元に戻ってしまう。

マウス・ポインターをしばらく置いていないと表示されないパラメーターもあるし。

その時は1つしか表示できない。

ノブのイメージでわかっても、デジタルですから数値で確認したいですよね。

WAVE SHAPERのパラメーターなんて1つ値が変われば印象が違ってきます。

今のデザインでパラメーター値表示ボタンを作って表示させるだけでもして欲しい。

どこにどのパラメーターがあるのか、使っていけば大体覚えてしまうので、これだけでもやってほしい。

パラメーター値の表示(その2)

エフェクトとか「TYPE」を選択しても区別がつかないパラメーターがある。

見つけただけでも、以下の通り。

- バーチャルパッチで「OPx PHASER FEEDBACK」と「OPx PHASER FREQENCY」のパラメーター

- バーチャルパッチで「OPx WAVE FOLDER GAIN」と「OPx WAVE FOLDER BIAS」と「OPx WAVE FOLDER OSC MIX」のパラメーター

- エフェクトでオート・パン・ディレイのTIMEとBPMの違い

エフェクト名では同じ表示になってしまっている。

イメージも同じなのでパラメーターを見て判断することになるが、常時表示されていない。

バーチャル・パッチのNo.表示

上から順番にNo.1だとは思いますが、12も装備して表示できるのは4つ。

No.表示だけでもしてほしい。

数値入力できないパラメーター

OP LEVELは数値入力できない

UNISONに関するパラメーター、マスター・レベルは数値入力できないです。

ミュート、バイパスの切り替えボタン

これはopsix本体同様で、1アクションで切り替えたい。

元に戻すには、MODEを覚えておかなくてはならないし。

ソフトウェア・シンセサイザーならすぐ出来そうだけれど。

opsixとパラメーターの名称が違う

これはもう、マニュアルでパラメーター・リストで確認するしかない。

最初の人は戸惑いますよ。

改善してほしいな。

ALGORITHM 20のイメージでOP3がOP2になっている(2023.7.1. 追記)

以下のようなイメージ。

実際は以下のアルゴリズムです。

バーチャル・パッチでエフェクトのパラメーターNo.を選択するが、表示されているパラメーターはパラメーターNo.と順番が違う(2023.7.1.追記)

バーチャル・パッチでエフェクトのパラメーターNo.でDESTINATIONの設定をするが、エフェクトのパラメーターは順番に並んでいないため、マニュアルで確認する必要がある。

改善して欲しいです。

まとめ

opsixを使って3か月が経ち、「これは面白いシンセサイザーだ」と感じております。

KORGがハードウェア・シンセサイザーとして発売してくれたことを感謝しています。

改善してほしい点を挙げていますが、いろいろと楽しめるシンセサイザーですよ。

その分、いろいろと試してみないとわからないことがたくさんあります(笑)

であるから頑張ってほしい、KORGさんには。

次回は「KORG opsix、opsix nativeを3か月間使って分かった利用用途の違い」について説明します。

皆さんにシンセサイザーの魅力が伝われば幸いです。

では。

新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。

このシンセサイザーでしか味わえない魅力が満載です。

コメント